放大资金,增加盈利可能

配资是一种为投资者提供杠杆资金的金融服务!

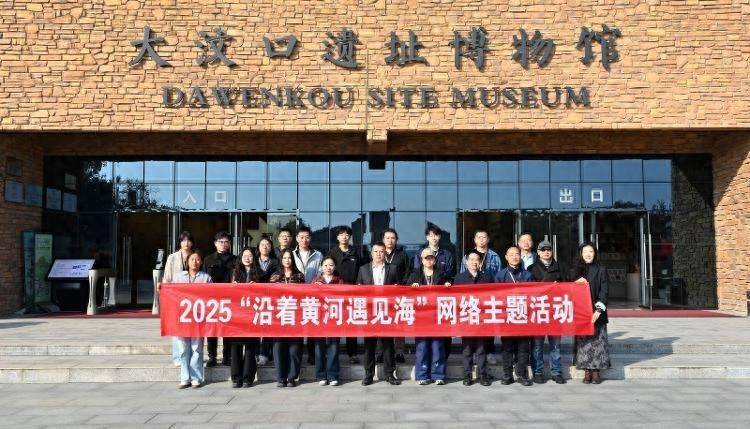

海报新闻记者 赵鹏程 泰安报道

11月4日上午,2025“沿着黄河遇见海”网络主题活动采访团来到大汶口遗址博物馆。沉睡6000年的陶器玉器,无声诉说着黄河文化的悠久与灿烂,见证着中华文明早期的辉煌。

发源于泰莱山区、西注黄河的大汶河,是黄河下游最大的支流。60多年前,一次铁路施工让这片土地之下的文明宝藏重见天日。

1959年,为配合津浦铁路复线工程,考古学家在山东泰安大汶河南岸的堡头村西发掘了133座史前墓葬,出土了丰富而精美的陶器、石器、骨器、玉器和象牙器。随之命名的大汶口文化,将我国东方地区已知的史前历史由龙山文化提前了1500余年,为5000多年的中华文明提供了实证。它以泰沂山为中心,分布范围覆盖山东全省、江苏和安徽北部以及河南东部等广大地区,面积超过20万平方公里。从1974年《大汶口》考古报告的出版,到1978年对大汶河北岸的第三次发掘,考古工作不断深入。

大汶河作为黄河下游最大支流,自东向西流淌,贯穿山东泰安,这条内陆河孕育了灿烂的大汶口文化,见证了山东泰安地区数千年的人类文明发展历程。大汶口文化以农耕为基础、以礼制为纽带、以城防为标志,完成了从聚落到古国的跨越。它不仅造就了海岱地区的文明高地,更通过制度创新与技术传播,深度参与中华文明“多元一体”格局的构建。

大汶口文化最突出的成就是玉器、骨牙器工艺和陶器生产。在中晚期,玉器呈现爆发式增长,形成了自己独特的玉器文化。玉钺、玉刀、玉璧和玉璋成为之后二里头文化玉礼器的主要来源。大汶口文化的骨牙制作技艺也达到空前的水平,大象、鹿类、野猪、熊等大型动物的骨骼和牙齿,都被精工细雕,采用切割、研磨、雕刻、镂空、钻孔等工艺。

用瓷土烧成的洁净白陶,代表了中国甚至世界古代制陶工艺的最高水平。以白、黑、红三色绘就的各种复杂彩陶图案,在早期阶段就达到了极高的艺术水准。快轮拉坯成型技术的发明,使大汶口文化中晚期和龙山文化的陶器制作,登上了中国陶器制作的高峰。

在今天,大汶口文化的传承形式更加多样。大汶口花边技艺市级非物质文化遗产代表性传承人唐斌杰,把大汶口陶器上的几何纹、花边纹、网纹、三角纹、八角星纹等融入作品中。他设计生产的工艺伞、扇、桌布、服装材料等产品销往欧洲多个国家,去年销售额达800多万元,为500余人提供了就业岗位。大汶口镇卫驾庄村的王延华则通过开设新媒体账号,再现古陶生产场景,把研究心得、体会及观点制作成短视频对外传播,吸引了大量网民关注。作为大汶口土陶制作技艺的市级非物质文化遗产代表性传承人,他复制过的大汶口陶器达到30多种。

如今,大汶口国家考古遗址公园已免费开放,成为历史文化教育和研学基地。自2023年2月开馆以来,大汶口遗址博物馆已接待游客近26.8万人次,其中研学游客约2.8万人次。

站在大汶口遗址上,仿佛能听到历史的回响。黄河支流畔的古老聚落,见证了中华文明从萌芽到繁荣的历程。

天创网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。